学龄前孤独症儿童融合教育模式是什么样的呢?

学龄前孤独症儿童的幼儿园融合教育,即学龄前(3-6岁)孤独症儿童进入普通幼儿园,与普通儿童一起在幼儿园环境中,共同参与幼儿园一日流程活动的教育形式,是孤独症儿童融合教育的组成部分。

在早期的幼儿园融合教育中运用综合干预策略,把学龄前孤独症儿童看成是健全的人,而不是需要特殊对待的有缺陷个体,给他们提供和构建辅助支持,支持发展患儿的情绪调节与管理能力、综合技能与社会生活能力,使学龄前患儿在情绪表达、社会行为、注意跟随和交流合作等方面得到积极的提升,提高他们进入小学的可能性,同时促进普通儿童社会情感和交往能力的发展。学龄前孤独症儿童的幼儿园融合教育强调的是有效掌握学龄前患儿的特殊需求,依照个别差异,及早施行适当的教育服务,并提供和构建完善的辅助支持。

学龄前孤独症儿童的幼儿园融合教育的开展与实践效果,需要通过效果评价来体现。2009年美国特殊儿童协会幼儿教育分会(简称DEC)和全美幼儿教育协会(简称NAEYC)两个权威机构发表联合声明,指出高质量的学前融合教育应该满足“可接近性”“支持性”和“参与度”三大基本特征,不仅确立了国际学龄前融合教育的评价标准,同时也为指导国内学龄前融合教育的发展提供了基本准则:一是确保特殊儿童自由使用教学环境,包括环境中的各种设施和活动,而非因其特殊性而处处受限,即可接近性;二是建构从教师到家长的完整支持体系以确保不同教育主体间的高效合作,而非教育主体间的责任模糊,即支持性;三是提供个别化的指导以确保特殊儿童有意义地参与游戏和活动,而非游离状态,即参与度。

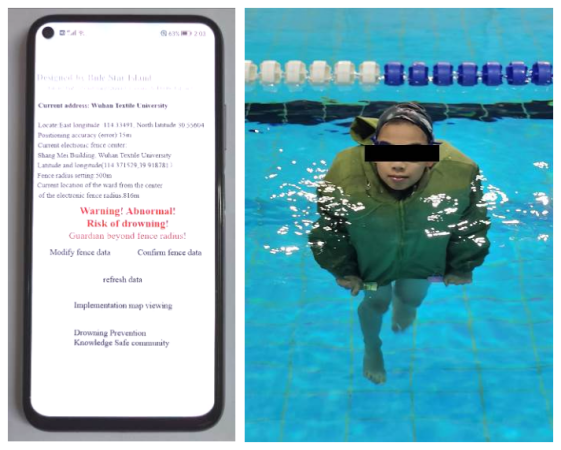

融合教育工作者可以运用PDCA模式来开展学龄前孤独症儿童的康复和融合教育,构建完善的融合教育支持体系,支持学龄前患儿在普通幼儿园里有意义地参与幼儿园活动。

以上就是学龄前孤独症儿童融合教育模式,由为您整理。